珠街阁者,青浦朱家角也。

趁着周末假期,我们从苏州出发,经闻名遐迩的江南水乡同里、周庄,下午抵达朱家角镇。

朱家角地属上海青浦县,宋元时仅是个小村落,叫朱家村,到明代万历时已经是个大镇,遂改名珠街阁,又名“珠溪”,康熙时称“珠里”。解放后才改称“朱家角”,因苏沪方言珠街阁和朱家角相似。它是上海地区四大古镇之一。

朱家角是青浦县最繁华的市镇。它街长三里多,店铺达千余家,有“三泾(朱泾、枫泾、泗泾)不如一角”之誉。民国时米市极盛,每当新米上市,河港几为米船壅塞,其盛况可见。

古镇上游客们摩肩接踵,大都是上海人。从上海市中心有到朱家角有直通公交车。

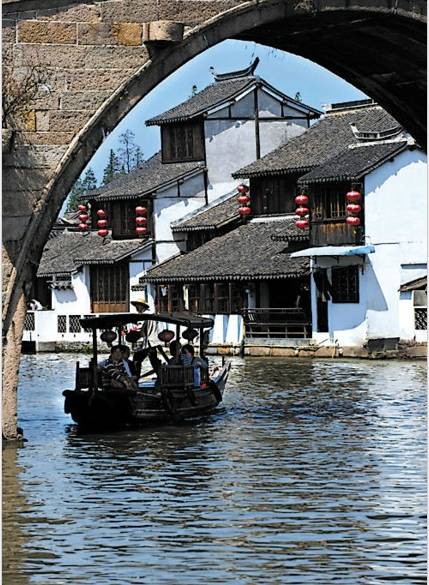

早在上世纪七十年代我就来过朱家角,迄今已三十多年,依稀记得小镇依水而建,家家尽枕河。果不其然,漕港河将朱家角分成一个“K”字形,北岸井亭港,南岸北大街,两岸遍布蜿蜒曲折的小巷,街面由不足三米长的花岗岩石铺成,青砖黛瓦的明清建筑及众多的历史遗迹比比皆是。

几条热闹的街道两旁无一不是商铺,和安徽屯溪老街一样,熙熙攘攘,游人如蚁。据说朱家角的人文景观概括起来是一桥、一街、一寺、一庙、一厅、一馆、二园、三湾、二十六弄。古镇的面积达1.5平方公里,为周庄面积的3倍多。

我们从大新街入,到最热闹的北大街,然后过城隍桥,沿着漕街直到圆津禅院,再过泰安桥,回到北大街。东北向就是一座高大的五孔拱桥-放生桥,放生桥即所谓的“一桥”,为朱家角景点之首,已有500多年历史。放生桥畔有放生桥亭,亭前竖着几块石碑,其中两块为清嘉庆十七年,分别由苏州府昆山县和松江府青浦县所立的紧示碑,另一块是嘉庆十九年苏州人潘奕隽所撰的《重建放生桥记》。

这座桥是一座界桥,横跨松江府和苏州府,由两府共同管理,共同紧示。紧示的主要内容为不允许在桥堍搭棚、立柱、盖屋,及流民停宿煨饭,并禁止在桥柱上系牛,说是石缝沙灰最忌牛尿积久而致疏松,以及在桥的左右两侧禁止淘沙捕鱼,以上种种有可能对桥体造成损坏的现象一律严禁,并鼓励附近居民举报,一旦查实必予以严惩。一道两地政府颁布的法令竟如此具体入微,极具操作性,可见当时政府工作作风的务实精神。

原听说这座桥是由两地官府合资兴建的,但据《重建放生桥记》上记载,此桥本为明代所建,至清代嘉庆时已年久失修,几近倾圮。圆津禅院的主持觉铭大师于嘉庆十六年筹资白银11200两、历时半年重新修建的。《重建放生桥记》碑文为苏州人潘奕隽所撰,字体颇有董其昌之风,飘逸灵秀。潘奕隽乃苏州状元、大学士、清代四朝元老潘世恩的大伯,也是潘家最早走上仕途的人。苏州潘家有“贵潘”和“富潘”之分,潘奕隽就是“贵潘”的创始人。他于乾隆三十四年考中进士,官至户部主事,不久即辞官归里,回到苏州,居马医科,常与吴中名士赏书评画,是着名的书画家。其子潘世璜虽然没有堂弟潘世恩那样显赫,晚两年也考中了探花,和父亲一样淡泊名利,辞官回家伺候父母数十年,以孝闻于乡里。

上放生桥,放眼远望,杳渺的淀山湖水天一色;俯身近观,喧闹的街巷灯红酒绿。

放生桥的东南角上有家匾额博物馆。该博物馆设在一家茶楼上,叫阿婆茶楼,是朱家角最大最气派的茶楼。我们上得楼去,朱栏粉墙,墙上檐下都挂满了各色匾额,有祝寿的,有堂名,有彰扬旌表,有人生体验;其中有一块是曾国藩亲笔所题,题为“亿中堂”;更有一块乃是曾任过上海市副市长的曾山所题的“红军家祠”,为红军建祠在全国为仅见,极为珍稀。茶客们一边细细地品茗,一边观赏着这些难得一见的历史文化,这大概也是这座古镇留给现代人的文化遗存吧,在这喧喧嚷嚷的市井中可谓独树一帜。从茶楼上眺望,漕港河对面就是飞檐重楼的圆津禅院。而茶楼所处的位置正好在河的转弯处,视野开阔,景致迷人,是绝佳的观景点。

转过阿婆茶楼是西井街,西井街上有朱家角最着名的私家园林课植园,以及三桥——永安桥、中凉桥和涌泉桥。我们一直逛到最后一座桥才往回走。

信步走过一家百年老店-涵大隆酱菜店时,一阵香味扑鼻而来,这是一种既熟悉又阔别已久的酱菜的香味。店堂里排放着小时候我们都吃过的酱菜,那些名头至今都能一一叫上,什么萝卜头、猫耳朵萝卜干、刀豆、酱瓜等等,还有以地方命名的品种,如甪直萝卜干、萧山萝卜干等。这股香味引得我们步入店堂,熟悉的店堂格局又将我们带到了儿时年代,真亲切。

我们再度过河经城隍庙,去寻觅青浦县最早的一家邮局,即“大清邮局”。清代自1896年建邮政局,1903年朱家角就有了这一家邮局,可见其当时的繁华程度和重要的经济地位。

晚上,古镇的夜市没有了白天的喧闹,显得清静而安谧,反倒显现出了古镇原汁原味的面目,皎洁的半月挂在空中,将整个小镇装点得既朦胧又恬静。

江南的小镇真让人陶醉,陶醉在古代文明的遗存中,陶醉在千年不朽的石板路上,陶醉在涵大隆香气四溢的酱菜中,陶醉在咿咿呀呀摇过的小船上。无论是白天还是夜晚,不管是历史还是现实,都让人回味无穷。